Das Jesusgebet könnte vergebens sein –

wenn du dich nicht um Demut bemühst.

Der Glanz der Demut

Wenn eine neue Person in die Kirche kommt, kommt sie meist belastet von Schmerz und Ungerechtigkeit und redet ständig von den Sünden anderer Leute. Und dann sage ich ihnen mit Humor:

„Du hast mir gerade die Beichten deiner Familienmitglieder und Bekannten erzählt. Bereite dich das nächste Mal auf deine eigene Beichte vor.“

Wenn aber ein langjähriges Gemeindemitglied zur Beichte kommt und sich immer noch auf die Sünden anderer konzentriert – das ist eine katastrophale Situation. Und dann habe ich das Gefühl, dass es keinen Sinn hat, mit ihnen zu reden.

Welchen Sinn hat es, das Jesusgebet zu beten, wenn du dich nicht um Demut bemühst? Denn das ist die wichtigste Frucht des Jesusgebetes.

Vielleicht hörst du Leute sagen, dass das Jesusgebet Verblendung verursacht …

Generell kann alles zu einer Quelle der Täuschung werden, egal ob es das Jesusgebet, das Abendmahl, das „Vater unser“ oder irgendetwas anderes ist, wenn du erwartest, als Ergebnis des Gebets etwas zu erhalten.

Du erwartest, dass du bestimmte geistliche Gaben erhältst, du erwartest, dass du geistlich wächst, du erwartest, dass Gott ein Wunder in deinem Leben vollbringt, du erwartest, dass dein Problem gelöst wird.

Stell dir vor, du betest und dein Problem wird tatsächlich gelöst. Jetzt hat jemand anderes ein Problem und du sagst ihm:

„Soll ich für dich beten?“

Du betest und auch sein Problem wird gelöst.

Glaubst du nicht, dass das eine Quelle der Täuschung ist?!

So verhält es sich mit Menschen, die manchmal Sekten innerhalb der Kirche bilden.

Was ist in Wirklichkeit die richtige Motivation hinter dem Gebet?

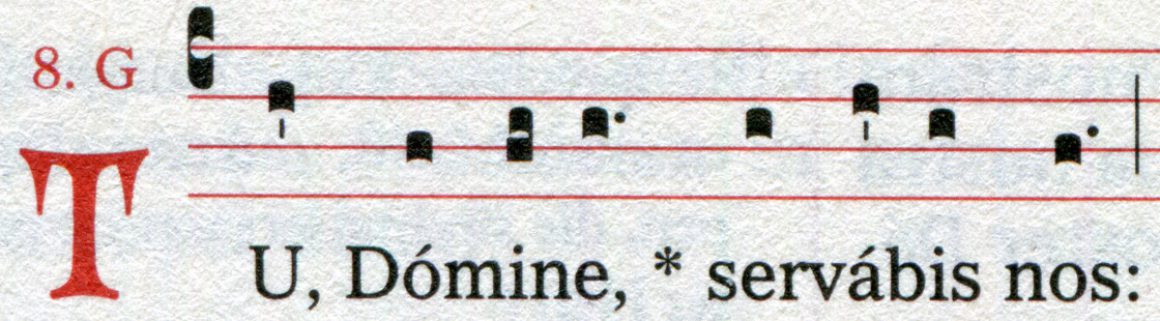

„Herr, sei mir gnädig.“

Gott sei Dank haben uns die Heiligen Väter diese Worte vor Augen geführt:

„Erbarme dich meiner.“

Das Einzige, was ein Mensch im Gebet erwarten sollte, ist, dass ihm Barmherzigkeit und Vergebung zuteil werden, damit er beim Herrn sein kann.

Erinnern wir uns an das Gebet des Schächers am Kreuz, der den Herrn nicht einmal darum bittet, dass er bei ihm sein darf. Er bittet nicht einmal darum. Er bittet den Herrn, sich an ihn zu erinnern.

Das ist im Grunde dasselbe:

Wenn der Herr sich an dich erinnert, bist du bei ihm.

Der Dieb weiß zwar nicht so viel über Theologie, aber trotzdem wagt er es aufgrund seiner Demut nicht, darum zu bitten, mit dem Herrn im Paradies zu sein.

Er sagt nur:

„Gedenke meiner.“

Das war die Demut, die ihn aus dem Abgrund holte und ins Paradies brachte.

Wenn Demut nicht die Hauptfrucht des Jesusgebets, des Empfangs der Heiligen Kommunion und der kirchlichen Lebensweise ist, dann hast du die vielen Jahre, die du hier verbracht hast, umsonst verbracht.

Und was ist Demut?

Wenn wir Demut haben, können wir uns über niemanden auch nur ein bisschen ärgern, niemanden verurteilen oder beleidigen und niemanden in unserem Herzen verurteilen. Demut lässt diese Möglichkeit nicht zu.

Wenn wir das die ganze Zeit tun, bedeutet das, dass wir keine Demut haben. Und da wir keine Demut haben, können unser Gebet, unsere Gemeinschaft und unser Leben in der Kirche keine Früchte tragen.

Was sollen wir tun?!

Wir müssen aufwachen!

Das Jüngste Gericht wird auch für uns kommen.

Und es ist so seltsam:

hier in dieser Welt, unterscheiden wir uns in vielerlei Hinsicht voneinander, es gibt tausend verschiedene Arten von Menschen, aber beim schrecklichen Gericht wird es nur zwei Gruppen geben:

Die Böcke und die Schafe.

Die Einstellung:

„Oh, ich bin nicht perfekt, aber so schlecht bin ich auch wieder nicht“

wird uns nicht retten.

Erzpriester Theodore Gignadze – Tiflis, Georgien – aus einer Predigt vom 07.03.2021.

Übersetzt bei Pfarrer Joachim Schwarzmüller

+